Quand le cinéma parle de cinéma [Capucinéphile]

Information pas du tout surprenante sur moi-même : j'adore le méta.

Oui, mais Capucine, qu'est-ce que le méta ?

Le méta (terme qui vient du grec ancien et qui signifie "à travers", le saviez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez, il faut bien que je rentabilise mes quatre ans d'études de cette langue fabuleuse mais certes peu utile au quotidien) peut grosso modo être défini comme un détachement, une réflexion, une illustration, ou une critique d'un médium par rapport à lui-même. Pour faire plus simple : quand Laurent Binet parle de comment il s'y prend pour écrire son propre livre dans HHhH, qu'Italo Calvino explique à son lecteur quel genre de roman il s'apprête à lire dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, que la pièce de théâtre Edmond met en scène la création de la pièce de théâtre du Cid, ou qu'Abed de la série télé Community fait un commentaire sur la qualité de l'épisode précédent, c'est du méta.

En revanche, un film qui parlerait de l'industrie du cinéma en général n'est pas méta. Le quatrième mur n'est pas brisé, la suspension de crédulité est maintenue, l'oeuvre continue de "se prendre au sérieux". Pour qu'une oeuvre soit méta, il faut qu'elle assume, voire qu'elle revendique son statut de fiction.

Le cinéma est fan de méta, et on le comprend : c'est un genre qui a un potentiel infini de clins d'oeil, de références et de tiroirs narratifs à foison. On peut donner à cette exploration du genre tout un tas de formes et représentations différentes : des jeux dans les sous-titres (comme le fait par exemple Woody Allen dans Annie Hall, lorsque les sous-titres indiquent ce que les personnages pensent vraiment). Dans cet opus des Capucinéphilades (je ne me lasse pas de ce jeux de mots épouvantable), je vais donc me concentrer sur un type particulier de "contenu méta" (parce que si je les aborde tous, on en a environ jusqu'à ma retraite, et que j'ai déjà fait beaucoup trop de recherches pour ce simple article) : les films qui racontent la création, le visionnage ou le rêve d'un autre film, fictif ou non.

Quel est l'intérêt de telles histoires, me demanderez-vous ?

Avant tout, les films qui parlent de films, c'est un plaisir d'initiés, une mine d'or de possibles références, autocongratulations et célébrations de l'art qui rassemble créateurs et spectateurs autour d'un même art. C'est l'occasion de se rappeler tout au long du visionnage combien on aime ça, regarder un film, combien faire un film peut être marrant, pénible, improbable ou survoltant, combien on a envie d'en créer soi-même, peut-être, combien on a appris de tous les films qu'on a pu voir dans sa vie.

Faire du méta, c'est permettre au spectateur de reconnaître une forme d'utilité à l'oeuvre à laquelle il fait face. En admettant le côté vain et inutile de ce qu'il crée (sa fiction), le réalisateur met en valeur le reste, son intention (la possible fédération de fans qu'elle peut susciter par exemple, sa valeur historique ou morale, son humour phénoménal...). Prendre un moment pour parler de cinéma, alors qu'on est justement en train de vivre un moment de cinéma, ce n'est ni plus ni moins que rappeler que le cinéma compte, qu'on n'en est encore qu'au début de l'exploration de ses potentialités, et qu'il est possible de le respecter et de s'en moquer en même temps.

J'aime cet humour-là (parce que c'est souvent drôle, il faut le dire), cette prise de recul assez saine à mon sens, qui parvient à honorer le septième art tout en le désacralisant. Le méta, c'est tout simple, en fait. C'est prendre un instant pour s'arrêter, et savourer.

C'est donc parti pour une petite liste (non-exhaustive) d’œuvres curieuses, inventives et passionnées, dans lesquelles le réalisateur invente un film dans le film pour des raisons aussi diverses que pertinentes :

Le cinéma qui décortique son propre art...

Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore (1989) : Rome, années 1980. Salvatore apprend avec émotion la mort d'Alfredo, un vieux projectionniste avec qui il a passé une infinité de ses après-midi d'enfance dans le cinéma du petit village où il a grandi. Petit à petit, il se laisse envahir par le souvenir de leurs années de complicité, la façon dont leur passion partagée pour le cinéma a bercé et fait grandir leur amitié, voire illuminé leur vie d'une magie rare et précieuse qui continue encore aujourd'hui de l'inspirer.

Honnêtement, je n'ai pas les mots pour dire combien ce film me détruit émotionnellement à chaque fois que je le regarde. C'est très simple, ça implique un adorable père d'adoption, un enfant désarmant d'innocence, la magie du cinéma, une dose massive mais malgré tout digeste de nostalgie, et une musique qui va vous faire vous tordre de tristesse. Mais promis, c'est magnifique. Le genre de film après lequel on se dit "ok, je comprends pourquoi le cinéma existe et en quoi c'est une invention quand même vraiment sympa". L'une des tentatives les plus abouties (à ma connaissance !) de la fiction et du rôle qu'elle peut jouer dans l'invention de nos vies.

Singin' in the Rain/ Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly (1952) : l'un des tous premiers films "de ma cinéphilie", c'est-à-dire des oeuvres qui ont su me faire ouvrir les yeux sur toutes les possibilités que recelait le septième art, et qui m'ont donné envie d'en découvrir d'autres. Chantons sous la pluie est une fantastique analyse de la transformation du monde du cinéma à l'aube du film parlant, certes, mais bien plus largement, une oeuvre bouleversante sur l'art et sa pratique en général, le statut d'artiste, l'idée de performance, d'accomplissement, la frontière entre le réel et la fiction (dit comme ça, c'est cliché, je sais, mais promis, le film décortique tout ça avec autant de spontanéité que d'enthousiasme, et c'est d'une fraîcheur rare). Les performances musicales sont d'une irréprochabilité assez inouïe (presque déstabilisante parfois), le tout donne une bonne humeur à toute épreuve (voire une sacrée patate), et parlera à n'importe quel public, qu'il s'agisse de la petite Capucine de onze ans que j'étais lorsque je l'ai vu pour la première fois, ou n'importe quel autre spectateur plus ou moins sensibilisé à l'univers d'Hollywood. Il y en a pour tous les goûts, dans cette pépite : des chansons, des ruptures, des mensonges, des révélations, des idylles, des gags (beaucoup), des portraits au vitriol, des quiproquos, bref, un pur régal. Et évidemment, tout le film tourne autour du tournage d'un autre film, parlant justement, alors que toute l'industrie est encore ancrée dans la routine du cinéma muet, avec tout le lot de problèmes et de couacs que cela suppose. C'est fabuleux.

Me and Earl and the Dying Girl d'Alfonso Gomez-Rejon : un petit OVNI cinématographique qui ne sort de nulle part (enfin si, techniquement, c'est l'adaptation d'un roman, mais bon, vous me pardonnerez ma formule) et que j'ai découvert tout spécialement pour cet article (vous avez vu, je m'investis). Me and Earl and the Dying Girl retrace l'année de Greg, lycéen paralysé de timidité qui ne compte qu'un seul ami (le fameux Earl) et se retrouve plus ou moins forcé par sa mère à fréquenter une fille qu'il connaît à peine, parce qu'on vient de lui diagnostiquer une leucémie et qu'il ne s'agirait pas à la laisser seule. Petit à petit, la relation artificielle devient amitié fusionnelle, centrée notamment autour du désir de création de Greg, de sa passion pour le cinéma, de son envie d'arriver à faire émerger quelque chose de fort et signifiant de cette année bizarre et brouillonne. Je n'en dirai pas plus à propos du fameux film que contient l'intrigue, mais promis, ça va vous dévaster émotionnellement. Pour ma part, j'ai pleuré comme une patate.

Le film en lui-même était destiné à une audience jeune, et en a le dynamisme, l'inventivité et le côté formidablement bien rythmé. En parallèle de ça, il fait preuve d'une maturité surprenante, parfois même éprouvante dans la façon bouleversante qu'il a d'aller au bout des thèmes difficiles qu'il aborde. Le mélange pourrait devenir écœurant à tout instant, mais parvient (on ne sait trop comment) à rester furieusement beau, sincère, exaltant. C'est dur, bien sûr, mais quand on arrive au bout du visionnage, on n'a qu'une seule envie.

Faire pause. Respirer. Et recommencer du début.

Souvent, ça peut verser vers l'enquête, le thriller...

The Truman Show de Peter Weir (1988) : classique parmi les classiques, archi référence suprême, film qui a honnêtement à peine pris une ride depuis sa sortie, The Truman Show est ni plus ni moins que l'un des fondements de la façon dont on envisage aujourd'hui la fiction, l'imagination et le spectacle, une espèce d'enfant prodigieux de La Société du Spectacle de Guy Debord et de la télé-réalité qui n'existait même pas à la sortie originale du film. On y suit Truman Burbank, un jeune homme dont toute la vie n'est en réalité qu'une vaste émission de télévision dont les moindres détails sont orchestrés dans son dos par toute une équipe dont il n'a pas la moindre idée de l'existence. Je vais trouver peu d'éléments d'analyse qui n'auront pas déjà été traités mieux que moi par des gens plus calés et plus sages, alors je me contenterai de répéter ceci : regardez-le, en vous posant cette question-là justement, celle du regard, de la multiplicité de points de vue qui s'entrechoquent dans le récit, de la façon dont le film considère la fiction justement, notamment par rapport à ce que la "vraie vie" est censée être. Si vous vous y appliquez bien, ça devrait vous faire un petit chambardement intérieur. Vous verrez.

Sunset Boulevard / Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder (1950) : un archi-classique qui implique une actrice vieillissante à la gloire passée, un scénariste en pleine galère financière qui se retrouve plus ou moins kidnappé contre son gré avec pour mission d'écrire le chef-d'oeuvre qui permettra à ladite actrice de renouer avec la célébrité, beaucoup de cruauté, beaucoup de douleur, une analyse acerbe à souhait de l'intransigeance de l'industrie hollywoodienne et de la tristesse qu'il y a à vieillir plus vite que son propre rêve. Les acteurs en prennent tous pour leur grade, le scénario est comme toujours avec Wilder à la fois très complexe et toujours accessible, les dialogues fusent avec cette théâtralité et ce phrasé un peu désuet qui font le charme des films de cette époque, le tout marine dans un formidable humour constant, bref, c'est fantastique, et ça mérite clairement deux heures de votre temps.

Parfois, ça peut vraiment être de niche...

Be Kind Rewind de Michel Gondry (2008) : un film complètement unique en son genre, le genre de délire entre amis dont on ne comprend pas vraiment comment il a pu aboutir à un long-métrage, mais dont on ne peut que se réjouir du résultat. Be Kind Rewind, c'est l'histoire de deux employés de vidéo-club un peu perdus (voire carrément paumés) qui effacent par accident (longue histoire) le contenu des cassettes du magasin, et entreprennent donc de "refilmer" eux-mêmes des versions maison des films que les clients veulent louer (notamment Ghostbusters, qui donne lieu à une séquence d'anthologie). C'est loufoque, absurde, un peu déstabilisant au départ, carrément hilarant quand on commence à se rendre compte du nombre de références sincères et enthousiastes que Gondry case dans son film, et surtout, c'est assez unique en son genre.

Hail Cesar de Joel et Ethan Cohen (2016) : un film qui n'est en réalité pas si bien noté que ça sur le vaste Internet, mais pour lequel je garde une très très forte affection. J'aime déjà à la base le cinéma des frères Cohen, son côté plus grand que la vie, presque excessif, ses multiples références toujours accessibles et jamais prétentieuses qui n'empêchent pas de profiter du film si on ne les saisit pas, ses personnages fantasques, ses couleurs fabuleuses. Ici, le duo crée une comédie dans le Hollywood des années 50, avec une intrigue chorale assez classique, mais surtout tout un ensemble de pastiches et d'hommages (notamment aux westerns, aux péplums, aux comédies musicales...) tour à tour touchants, absurdes, purement esthétiques, émouvants et ironiques, dans un tourbillon de plaisanteries et de clins d'oeil qui laisse une sacrée impression de légèreté et de spontanéité. Un moment de cinéma peut-être moins grand public que d'autres films des mêmes réalisateurs, mais très agréable malgré tout.

Faire un film sur un film qui n'existe pas mais qui parle d'un livre qui existe avec plein de gens qui existent mais qui se font jouer par des acteurs (oui)

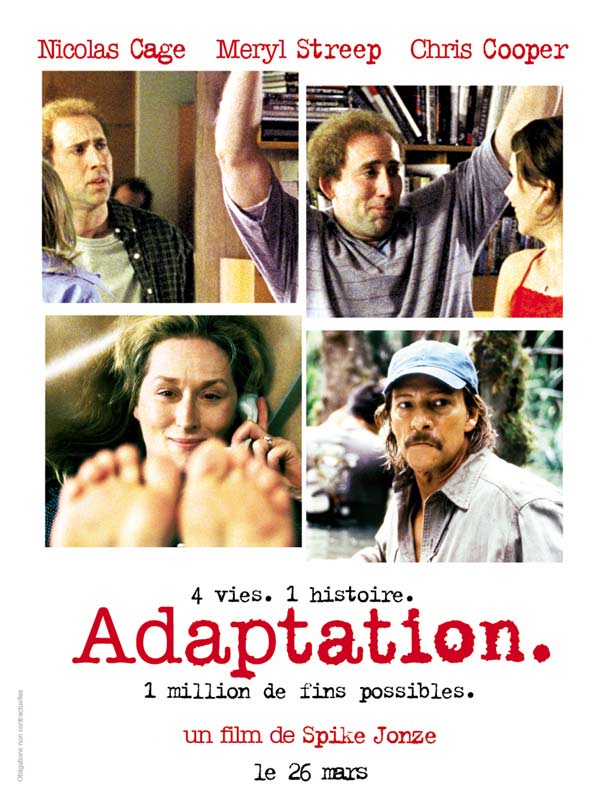

Adaptation de Spike Jonze (2002) : Ce film est absurde. Ce film est une pépite. Ce film ne devrait pas exister.

Accrochez-vous, ça démarre vite.

Adaptation, c'est l'histoire d'un scénariste, Charlie Kaufman (qui existe vraiment, et qui est vraiment le scénariste d'Adaptation... mais qui est ici joué par Nicholas Cage. Jusque-là, vous me suivez ?), qui vient de rencontrer un grand succès avec son dernier script, Being John Malkovich (un film qui existe aussi). Seulement, aujourd'hui, le voilà qui angoisse, obnubilé par un scénario qu'il n'arrive pas à écrire. Ce scénario, c'est l'adaptation de The Orchid Thief (un roman qui existe pour de vrai, là encore, mais dont l'autrice est jouée par Meryl Streep. Faut pas chercher à comprendre). A partir de là, le film va se livrer à une multitude d'exercices de style, de scènes hilarantes, de dialogues inspirants ou provocateurs sur ce qu'est la création, d'extrapolations loufoques qui n'ont rien à voir avec la "vraie vie" de Charlie Kaufman ou de l'autrice de The Orchid Thief), le tout d'une façon étonnamment fluide et facile à comprendre. Même pour quelqu'un qui n'a pas les références citées, ou qui ne se doute pas du tout du nombre de couches de réel et de parodies que le récit superpose, le récit est bien mené, souvent très drôle, et rythmé avec une excellente intuition par un montage haletant. L'intrigue peut se résumer en deux phrases, mais réserve pourtant nombre de surprises, et le résultat est aussi furieusement réjouissant que complètement improbable. Foncez, sans hésiter. Ça va vous cueillir. C'est brillant.

(Ah oui, et il y a Gérard Depardieu qui joue dedans, aussi.

Quand je vous disais que ce film était absurde.)

La référence méta ultime...

La Nuit Américaine de François Truffaut (1973) : vous faites ici face à l'un de mes films préférés de tous les temps.

Rien que ça.

La Nuit Américaine ne relève plus vraiment de la Nouvelle Vague (mouvement cinématographique des années 60 auquel j'ai déjà consacré un article) puisque sorti en 1973, mais cristallise le meilleur de tout cet élan de créativité, avec sa mise en abyme d’un tournage de cinéma, sa fourmillitude de petites réflexions méta sur l’art, la création et la fiction, le regard tendre et réaliste que porte Truffaut sur sa propre œuvre, l’alchimie inouïe entre les différents acteurs et leurs interactions où l’on devine une grande spontanéité, voire de l’improvisation, bref, La Nuit Américaine, c’est fantastique. A mon humble avis, le film qui sait le mieux parler du fait de faire un film.

J'aurais également pu inclure dans ma liste The Artist de Michel Hanazavicius, ou même Inglorious Basterds de Quentin Tarantino, mais bon, je respecte votre temps, et puis ce ne serait pas drôle si j'épuisais d'ores et déjà toutes mes références cinématographiques, il me reste des tas et des tas d'idées à étirer. Sur ce, bon visionnage donc !

Commentaires

Enregistrer un commentaire